マティス展とローランサン展 [アート]

六本木の国立新美術館で「マティス展」を見た。「ブルー・ヌード(青い人)」に代表されるデザイン性の高い作品。「自由なフォルム」は最近の自分の気分にぴったり。こうでなければならない、という拘りを捨てて毎日を過ごす。そんな気持ちをマティスの作品は呼び起こしてくれた。

多くの作品が撮影可で油彩から切り紙絵に変わっていくさまを理解できた。てっきり絵の具だったと思っていた作品が色紙を貼り付けた絵だったとは。モダンな帯のような柄の大きなデザイン。記念に買ったシークレット・ポーチはそのデザインだった。マティスがデザインしたヴァンスのロザリオ礼拝堂も再現されていた。

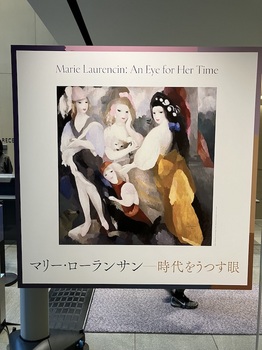

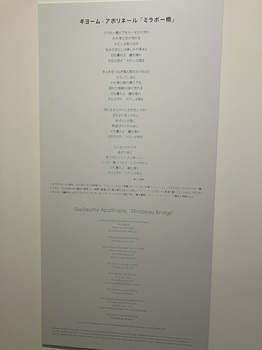

東京滞在中には、京橋のアーティゾン美術館であっていた「マリー・ローランサン 時代を写す眼」展も見た。久しぶりのローランサン。柔らかなタッチと明るい色使いがパリの空気を伝える。ミラボー橋の歌詞を口ずさむ。二日酔いの少しだるい心身をやさしく包み込んでくれるようだった。

岡本太郎の写真 日本を見つめる眼 [アート]

岡本太郎の写真展を見に筑後市の九州芸文館を訪れた。一度行きたいなと思いながらなかなか来れなかった美術館。開館10周年の記念展でやっと足を運ぶことができた。

岡本が写した全国各地の写真を主に展示。縄文土器や沖縄の写真が印象深かった。今は途絶えてしまった御嶽の祭りや呪術的な世界を収めたモノクロの写真。現在の原色的な風景と重ね合わせたビデオにしばらく見入った。

日本的なもの、芸術とは何か。真摯に向き合った岡本の眼を残された写真で追体験した。でも、撮影フリーの会場で撮りたくなるのは、やはり生命力あふれる造形であり文様的な絵画。「グラスの底に顔があってもいいじゃないか」というCMを思い出しながら、記念にマグカップを買った。

岡本が写した全国各地の写真を主に展示。縄文土器や沖縄の写真が印象深かった。今は途絶えてしまった御嶽の祭りや呪術的な世界を収めたモノクロの写真。現在の原色的な風景と重ね合わせたビデオにしばらく見入った。

日本的なもの、芸術とは何か。真摯に向き合った岡本の眼を残された写真で追体験した。でも、撮影フリーの会場で撮りたくなるのは、やはり生命力あふれる造形であり文様的な絵画。「グラスの底に顔があってもいいじゃないか」というCMを思い出しながら、記念にマグカップを買った。

リアル(写実)のゆくえ [アート]

久留米市美術館の「リアル(写実)のゆくえ」展を見に行く。「現代の作家たち 生きること、写すこと」というサブタイトルがつく。以前、超写実の絵画を集めた千葉のホキ美術館に行ったが、写実ということに昔からなぜか惹かれる。

今展は絵画だけでなく彫刻や金属による自在など多様な手法の写実作品が一堂に集められた。もともと絵画はそこにある人や物を人の手によって記録することから始まったのだろう。そういう意味で写実は原点であり、人の欲求の根本にあるものではないか。近代になって写真やコピー機が発明されても絵画や彫刻などで写し取る行為は続く。

樹脂の水槽に泳ぐ金魚(深堀隆介)、鉄自在イグアナ(本郷真也)、静物シリーズ(秋山泉)、義手シリーズ(佐藤洋二)など現代作家の作品が印象に残る。樹木を描いた作家が語っていたのは、刻々と変わる樹木の姿を見ながら写実をする。一瞬ではなく、時間をかけて人の目を通して感じたものが写し取られる。デジタル写真とは違う、作家の思いが作品には宿る。その魅力が見る者に訴えかけるのではないかと思った。

今展は絵画だけでなく彫刻や金属による自在など多様な手法の写実作品が一堂に集められた。もともと絵画はそこにある人や物を人の手によって記録することから始まったのだろう。そういう意味で写実は原点であり、人の欲求の根本にあるものではないか。近代になって写真やコピー機が発明されても絵画や彫刻などで写し取る行為は続く。

樹脂の水槽に泳ぐ金魚(深堀隆介)、鉄自在イグアナ(本郷真也)、静物シリーズ(秋山泉)、義手シリーズ(佐藤洋二)など現代作家の作品が印象に残る。樹木を描いた作家が語っていたのは、刻々と変わる樹木の姿を見ながら写実をする。一瞬ではなく、時間をかけて人の目を通して感じたものが写し取られる。デジタル写真とは違う、作家の思いが作品には宿る。その魅力が見る者に訴えかけるのではないかと思った。

杉浦非水展 [アート]

日本のモダンデザインのパイオニア杉浦非水の展覧会を福岡県立美術館で見た。三越やカルピスのポスター、商品パンフレット、さまざまな本の装丁など、いわゆるレトロモダンな図案を面白く眺めた。

戦争の時代にも重なり京城に日本の百貨店が進出したり、南満州鉄道の開通の際のポスターに関わったりしている。浅草から銀座に地下鉄が開通した時の惹句は「東洋で初めての地下鉄開通」。誇らしげな時代の空気を感じる。

デザイン界の巨匠になってからは図案集を出したり、多摩美大の設立などに関わったり、後進の教育に力を注いだようだ。会場の県美は随分久しぶり。周辺の公園はリニューアル工事中だが、確か県美は福岡市美のある大濠に移転する構想があったっけ。天神の繁華街から歩いて行ける美術館は気に入っていたのだが。

戦争の時代にも重なり京城に日本の百貨店が進出したり、南満州鉄道の開通の際のポスターに関わったりしている。浅草から銀座に地下鉄が開通した時の惹句は「東洋で初めての地下鉄開通」。誇らしげな時代の空気を感じる。

デザイン界の巨匠になってからは図案集を出したり、多摩美大の設立などに関わったり、後進の教育に力を注いだようだ。会場の県美は随分久しぶり。周辺の公園はリニューアル工事中だが、確か県美は福岡市美のある大濠に移転する構想があったっけ。天神の繁華街から歩いて行ける美術館は気に入っていたのだが。

天神イムズ 最後の展覧会 [アート]

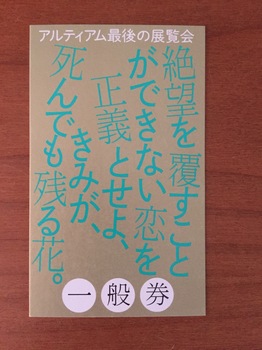

福岡市天神のイムズが8月末で閉じる。モノを売るだけでなく情報を発信するというコンセプトが新しかった黄金のビル。演劇やコンサートなどのステージは行く機会がなかったが、8階の三菱地所アルティアムである展覧会には何度も足を運んだ。

現代アートをいち早く紹介し続けた。最後を飾ったのは、この場所で作品展をやった作家たちのコラボ展。鹿児島睦、塩田千春、山内光枝らが出品した。詩人の最果タヒも参加。「絶望を覆すことができない恋を正義とせよ、きみが、死んでも残る花。」というフレーズがそのままラスト展覧会のタイトルになっている。

ビルの黄金タイルは有田焼と初めて知った。かつては本屋があったし、自動車のショールームもあったなあ。レストラン街では、明るいうちからジョッキを傾けたこともあった。閉館を前に久しぶりに各階を巡ってみたが、すでに閉店しているところもあり、一抹の寂しさが漂う。吹き抜けの空間には「さよなら」の垂れ幕が。天神ビッグバンと銘打って進む再開発、また一つ思い出の場所が消えた。

現代アートをいち早く紹介し続けた。最後を飾ったのは、この場所で作品展をやった作家たちのコラボ展。鹿児島睦、塩田千春、山内光枝らが出品した。詩人の最果タヒも参加。「絶望を覆すことができない恋を正義とせよ、きみが、死んでも残る花。」というフレーズがそのままラスト展覧会のタイトルになっている。

ビルの黄金タイルは有田焼と初めて知った。かつては本屋があったし、自動車のショールームもあったなあ。レストラン街では、明るいうちからジョッキを傾けたこともあった。閉館を前に久しぶりに各階を巡ってみたが、すでに閉店しているところもあり、一抹の寂しさが漂う。吹き抜けの空間には「さよなら」の垂れ幕が。天神ビッグバンと銘打って進む再開発、また一つ思い出の場所が消えた。

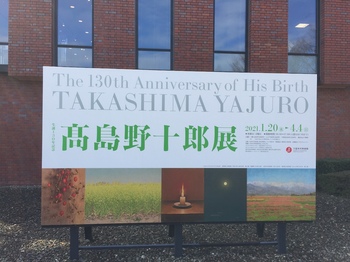

高島野十郎展 [アート]

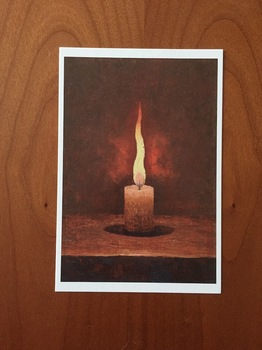

生誕130年記念「高島野十郎展」を久留米市美術館に見に行った。久留米出身でひとり風景画を中心に描き続けた。世界を全国を旅してなんでもない景色に美しさを見出した。晩年の蝋燭の連作は胸に迫るものがあった。

東京では北青山に住み、千葉の柏市に移ったという。若い頃はパリに住み欧州各地をスケッチ旅行している。帰国してからは、一時地元に戻り筑後の山河を描いた。赤いカラスウリが印象に残った。

そろそろ絵を再開しようと思っていたので、高島の自由なスケッチ旅行には憧れる。誰でも彼でもスマホで写真を撮る時代だからこそ、アナログで自らの目と手で描いてみたいと思う。最後は光と闇の深さを探求した高島の精神に敬意を表して記念の絵葉書を求めた。

東京では北青山に住み、千葉の柏市に移ったという。若い頃はパリに住み欧州各地をスケッチ旅行している。帰国してからは、一時地元に戻り筑後の山河を描いた。赤いカラスウリが印象に残った。

そろそろ絵を再開しようと思っていたので、高島の自由なスケッチ旅行には憧れる。誰でも彼でもスマホで写真を撮る時代だからこそ、アナログで自らの目と手で描いてみたいと思う。最後は光と闇の深さを探求した高島の精神に敬意を表して記念の絵葉書を求めた。

鴨居玲展 静止した刻 [アート]

没後35年、5年ごとに開催されているという鴨居玲展を見に久留米市美術館に足を運んだ。金沢出身、鴨居羊子の弟だとは知らなかったが、暗い独特の人物画は(どこで見たのか忘れたが)印象に残っていた。

スペインに長いこと暮らし、廃兵や酔っ払った男を描き続けた。自画像の画家とも言われ、自らをピエロにしたり酔っ払いにしたり。日本に帰り新たなテーマを見つけきれずに50代で急逝した。

酒好きだったらしい。男前できっといい奴だったんだろうなあ。一緒に酒を飲んでみたかった。飲んでは管を巻いていたんだろうなあ。芯から絵描きだったんだろうなあ。絵と共に飾られた写真を見ながら思う。酔っぱらったおじさんの絵ハガキを1枚、鑑賞の思い出に買う。1月以来の美術展、何か心にしみた。

スペインに長いこと暮らし、廃兵や酔っ払った男を描き続けた。自画像の画家とも言われ、自らをピエロにしたり酔っ払いにしたり。日本に帰り新たなテーマを見つけきれずに50代で急逝した。

酒好きだったらしい。男前できっといい奴だったんだろうなあ。一緒に酒を飲んでみたかった。飲んでは管を巻いていたんだろうなあ。芯から絵描きだったんだろうなあ。絵と共に飾られた写真を見ながら思う。酔っぱらったおじさんの絵ハガキを1枚、鑑賞の思い出に買う。1月以来の美術展、何か心にしみた。

アーティゾン美術館 [アート]

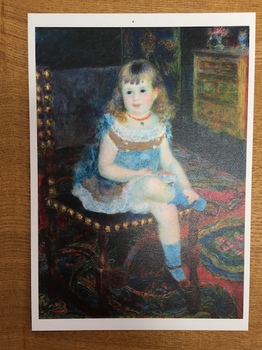

東京・京橋の石橋美術館が建て直されて、アーティゾン美術館としてオープンしたので、初日に早速行ってきた。開館記念展は「見えてくる光景 コレクションの現在地」と題して、ブリジストン創設者の石橋正二郎氏コレクションを中核とした所蔵品が美術史のテーマに沿って展示されている。

6階建ての4〜6階が展示フロア。事前予約制でQRコードが入場チケット。作品説明はスマホにアプリをダウンロードして聴く仕組みだが、イヤホンを持ってきてなくて聞けなかった(残念)。これからできる新しい美術館は、どこもこんな風なシステムになるんだろうか。

作品は特に断りがない限り、写真撮影OK。ブリジストン発祥の地、福岡・久留米ゆかりの青木繁の「海の幸」を記念にパチリ。ルノワール作の有名な少女は、「すわるジョルジェット・シャンパルティエ嬢」という題だったのか。記念にハガキを買って帰りました。

彫刻の森美術館 [アート]

予定がドタキャンになってポッカリ空いた三連休。久しぶりに秋晴れなので箱根へ遠出、彫刻の森美術館に足を運んだ。

せっかくなので、新宿から小田急ロマンスカーに乗車。広い車窓、快適な乗り心地。1時間ちょっとで箱根湯本に着いた。ここから登山鉄道で行くところだが、先日の台風で強羅まで列車は不通。代替バスでえっちらオッチラ小一時間で美術館着。

フジサンケイグループの施設だったのね。入場料1600円。エスカレーターで降りると、屋外彫刻の野っ原へ。ちょうど無料ガイドツアーが始まると言うので、30分ほど解説を聞く。

ロダン、ヘンリー・ムーア、ブールデル。世界的なアーティストの有名作品がドーンとある。ブロンズの像は鋳型に入れて作るので、同じ像が世界各地にあるそうで、どれもコピーではなく本物なんだとか。

イタリア作家の男の一生、重い荷物を背負っていく姿に共感したね。空に舞う像もなかなかフォトジェニック。カラフルなでっかい女の像も迫力だった。

せっかくなので、新宿から小田急ロマンスカーに乗車。広い車窓、快適な乗り心地。1時間ちょっとで箱根湯本に着いた。ここから登山鉄道で行くところだが、先日の台風で強羅まで列車は不通。代替バスでえっちらオッチラ小一時間で美術館着。

フジサンケイグループの施設だったのね。入場料1600円。エスカレーターで降りると、屋外彫刻の野っ原へ。ちょうど無料ガイドツアーが始まると言うので、30分ほど解説を聞く。

ロダン、ヘンリー・ムーア、ブールデル。世界的なアーティストの有名作品がドーンとある。ブロンズの像は鋳型に入れて作るので、同じ像が世界各地にあるそうで、どれもコピーではなく本物なんだとか。

イタリア作家の男の一生、重い荷物を背負っていく姿に共感したね。空に舞う像もなかなかフォトジェニック。カラフルなでっかい女の像も迫力だった。

大倉集古館リニューアル [アート]

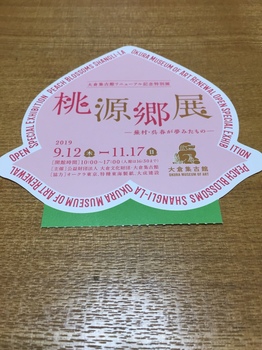

東京・虎ノ門の大倉集古館に行ってきた。ホテルオークラの改築工事に伴い、地下収蔵庫の増築など行い、9月にリニューアルオープンした。大倉喜八郎によって1917(大正6年)に設立されたわが国初の私立美術館。中国の古典様式を生かした建物で、超近代的なホテルのビル群と対照的な趣ある佇まいを見せている。

収蔵物は日清、日露戦争で莫大な富を得た喜八郎が、仏像や美術品の海外流出を防ごうと蒐集を始めたのがきっかけ。蒐集はその後、アジア一帯に広がり、貴重なコレクションが生まれることになったという。

管内では再オープン記念の特別展「桃源郷展〜蕪村、呉春が夢みたもの」が開かれていたが、横山大観の「夜桜」など珠玉の収蔵品が並ぶ常設展がなかなか見ごたえがあった。

前庭やエントランス、階段の手すりにも楽しい彫刻があったりして、のんびりできる都心の憩いの場になりそう。